горизонт событий. музыка, редкости, раритеты.

ценное из блогов и других источников

| главная » статьи » естественнонаучное |

| В категории материалов: 59 Показано материалов: 11-20 |

Страницы: « 1 2 3 4 5 6 » |

Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

|

Необычные психические видения, о которых рассказывается в этих письмах, возникают в период засыпания или пробуждения. Эти видения называются гипнагогическими представлениями (гипнагогический — от греч. вызванный сном), которые появляются в дремотном состоянии. Сразу надо сказать, что гипнагогические представления бывают и мистического характера. Примером может служить рассказ верующей Н.: “В комнате полусвет-полутьма; влево от меня стоит совсем близко фигура, неплотная и телесная; шириной, как человеческая; закрыта черным сукном с пелериной, как с крыльями; головы и лица не видно. Чувствую, что меня охватил ужас, схватываю Евангелие и кресты — сатана не исчезает; читаю молитву — обет, встряхиваю головой, сатана исчез”. Но вернемся к гипнагогическим представлениям, попытаемся объяснить причины их возникновения. У первого космонавта Юрия Гагарина при проведении различных исследований (в сурдо- и барокамерах, при парашютных прыжках и вращениях на центрифуге) была обнаружена высокоразвитая способность расслабляться даже в короткие паузы, отводимые для отдыха. Он мог заснуть, не успев донести головы до подушки, самостоятельно, как от толчка, проснуться в заданный срок и сразу же включиться в работу. В отличие от космонавта № 1, не все люди так быстро засыпают и пробуждаются. У них при засыпании объекты реальной действительности начинают все менее и менее отчетливо восприниматься, как бы растворяются, и человек погружается в сон. При пробуждении — наоборот. Сонные грезы еще задерживаются, и человек постепенно начинает воспринимать окружающий мир. ... |

|

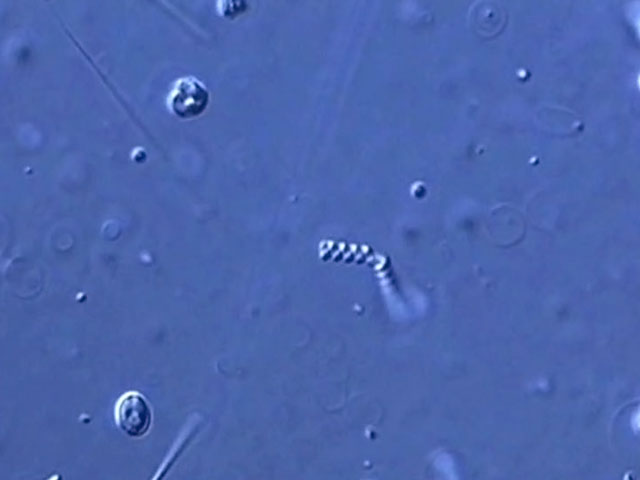

Материал, конечно, не новый - от 2011 года, но уж очень важный.  Японские ученые претендуют на революцию в биологии. Им удалось искусственным образом - из набора органических веществ - создать клетку, которая полноценно функционирует и может самостоятельно размножаться. Сам по себе процесс деления - уже огромное достижение. Но биологи уверены, что это - только первый шаг, сообщает Вести.Ru. Японские ученые претендуют на революцию в биологии. Им удалось искусственным образом - из набора органических веществ - создать клетку, которая полноценно функционирует и может самостоятельно размножаться. Сам по себе процесс деления - уже огромное достижение. Но биологи уверены, что это - только первый шаг, сообщает Вести.Ru. Искусственная клетка, которая самостоятельно размножается. Создание искусственной жизни начинается с приготовления «первичного бульона». В рецепте – несколько десятков ингредиентов. Это органические компоненты. Соединившись, они образуют синтетическую клетку с оболочкой и элементами ДНК внутри. Главное здесь – соблюсти пропорцию. В теории она была вычислена еще 10 лет назад, но реализовать это на практике до сих пор не удавалось никому. У исследователей Токийского университета на это ушло более 2 лет. «Самое важное, что нам удалось добиться полноценного деления клетки, так как это происходит в естественных условиях, - рассказывает профессор Токийского университета Тадаси Сугавара. - Вместе с оболочкой отделившаяся дочерняя клетка наследует от материнской полный набор ДНК, то есть всю информацию, благодаря которой она обладает теми же функциями. Конечно, это еще нельзя назвать живым существом, но базовые механизмы очень схожи». ... |

«Вечерняя Москва» попросила рекомендовать 10 книг. Времени на раздумья не было, поэтому написал, что первым в голову пришло. «Вечерняя Москва» попросила рекомендовать 10 книг. Времени на раздумья не было, поэтому написал, что первым в голову пришло. 1. Эрик Кандель "В поисках памяти". Книга, написанная Нобелевским лауреатом, посвящена великим открытиям в области нейробиологии, благодаря которым человечество впервые узнало, как на самом деле устроена наша память. 2. Нил Шубин "Ваша внутренняя рыба". Увлекательная и познавательная книга о том, как в ходе эволюции менялось тело позвоночных животных – от рыб до людей. Автор – палеонтолог, прославившийся находкой тиктаалика – одной из переходных форм между рыбами и наземными четвероногими. 3. Оливия Джадсон "Каждой твари по паре. Секс ради выживания". Эта научно-популярная книга по увлекательности не уступит никакой беллетристике, а по научной точности – вузовскому учебнику. В легкой и доступной форме известный биолог рассказывает о том, как под действием полового отбора у разных живых существ сформировались поразительно разнообразные и порой весьма причудливые формы взаимоотношений между полами. ...

естественнонаучное |

Смотрели: 5093 |

Автор: Александр Марков |

Дата: 17.04.2013

| Комментарии (1) | Читать дальше |

|

Почему вашему мозгу нравятся новые песни? Когда легенда джаза Джон Колтрейн впервые услышал, как Чарли Паркер играет на саксофоне, музыка, как он выразился, ударила ему "прямо между глаз". По словам неврологов, Колтрейн был совершенно прав. Новое исследование показало, что когда мы слышим музыку, которая нам нравится, даже впервые, активируется часть той системы мозга, что ответственна за вознаграждение. Область, называемая прилежащим ядром, определяет, как мы оцениваем музыку - и даже предсказывает, сколько человек готов заплатить за новый трек. "Это удивительное, прекрасное исследование," - говорит музыкальный психолог Дэвид Хьюрон из университета штата Огайо, который не принимал участия в этой работе. Результаты помогут учёным понять, почему люди придают столько значения абстрактной последовательности звуковых волн. "Музыка - странная вещь. Не совсем ясно, имеет ли она какое-нибудь значение для выживания". Любимая музыка, является ли она тяжелым роком или мягкой инструментальной балладой, вызывает глубокий эмоциональный отклик. Невролог Валори Салимпур вспоминает, как однажды слушала "Венгерский танец №5" Иоганна Брамса, когда сидела за рулём. Музыка так сильно впечатлила её, что та была вынуждена остановиться. Заинтригованная своим опытом, Салимпур присоединилась к Роберту Заторре в монреальском неврологическом институте при Университете МакГилл в Канаде, чтобы изучить, как музыка воздействует на мозг. ... |

|

Из категории «вопросы детей, на которые вы не смогли ответить». Разберемся, откуда он взялся. В середине прошлого века было совершенно непонятно, как мыслит человек (сейчас это тоже непонятно, но уже на другом уровне). Но кое-что было известно — например, что мозг состоит из нейронов и что нейроны могут генерировать электрические сигналы. Некоторые ученые тогда считали, что если нейрон генерирует импульс, то он работает, а если не генерирует — значит, «ленится». И вот кому-то пришла в голову мысль проверить: какое количество нейронов в целом мозге «трудится», а какое — «бьет баклуши»? Нейронов в мозге несколько миллиардов, и было бы чистым безумием измерять активность каждого из них — это заняло бы много лет. Поэтому вместо того, чтобы изучать все нейроны подряд, ученые исследовали только небольшую часть, определили среди них процент активных и предположили, что по всему мозгу этот процент одинаков (такое предположение называется экстраполяцией). И оказалось, что «работает», то есть генерирует импульсы, только неприлично малый процент нейронов, а остальные — «молчат». Из этого был сделан немного прямолинейный вывод: молчащие нейроны — бездельники, а мозг работает только на малую часть своих возможностей. ...

естественнонаучное |

Смотрели: 3421 |

Автор: Вера Башмакова |

Дата: 14.04.2013

| Комментарии (2) | Читать дальше |

|

Похоже, что когда приходит время принимать решение, наше сознание последним узнаёт о нём. Уже есть доказательства того, что можно обнаружить активность мозга, связанную с движением, прежде чем человек принял сознательное решение двигаться. Работа, которая была представлена на конференции Британской нейронаучной ассоциации (British Neuroscience Association - BNA) в Лондоне, не только касается более абстрактных решений, но даже предполагает, что возможно отменить решение до того, как человек осознает его. В 2011 году Габриель Крэйман из Гарвардского университета с помощью электродов, имплантированных в мозг, измерял активность отдельных нейронов у дюжины человек с эпилепсией, чтобы выявить причину припадков. Добровольцы приняли участие в эксперименте Либета, в котором они нажимали кнопку всякий раз, когда они сочтут нужным, и запоминали положение секундной стрелки на момент принятия решения. Крейман обнаружил, что электрическая активность в дополнительной моторной области, участвующей в инициации движения, и в передней поясной коре, которая управляет вниманием и мотивацией, возникла за 5 секунд до того, как доброволец осознал, что хочет нажать на кнопку. Это подтвердило раннее исследование Джона-Дилана Хейнса из Центра вычислительной неврологии Бернштейна в Берлине, в котором было установлено, что принятие решения в префронтальной коре происходит за колоссальные 10 секунд до его осознания. ... |

МИФ №1: Антропологами найдено очень мало (крайне фрагментарных) ископаемых находок, на базе которых «дарвинисты строят свои домыслы». МИФ №1: Антропологами найдено очень мало (крайне фрагментарных) ископаемых находок, на базе которых «дарвинисты строят свои домыслы». МИФ №2: БОльшая часть ископаемых доказательств эволюции человека - подделки… МИФ №3: Реконструкции внешнего вида предков человека основаны исключительно на «больной фантазии ученых». МИФ №4: Датировки древних костей («все эти миллионы лет») получены сомнительными методами («с потолка»), с помощью ряда «непроверяемых допущений». МИФ №5: Тот или иной ископаемый предок человека описан по одной-единственной сомнительной находке. МИФ №6: Чарльз Дарвин в конце жизни «отрёкся от своей теории». МИФ №7: Эжен Дюбуа в конце жизни признался, что нашел на Яве не питекантропа, а «гигантского гиббона». МИФ №8: Теория о происхождении человека от обезьяны основана «на внешнем сходстве человека и обезьяны». МИФ №9: Найденные ископаемые, выдаваемые за предков человека - это «просто древние обезьяны» (либо «просто древние люди»). МИФ №10: Найденные ископаемые, выдаваемые за предков человека - на самом деле «деграданты», деградировавшие люди. МИФ №11: Древние «предки человека» жили одновременно, а не происходили одни от других. МИФ №12: К человеку генетически гораздо ближе свинья, чем обезьяна (недаром человеку пересаживают свиные органы...) МИФ №13: Большинство ученых во всем мире «давно опровергли теорию происхождения человека от обезьяны…». МИФ №14: Сто лет уже ученые ищут, а пресловутое «недостающее звено» так и не нашли... Под срезом подробное развенчание популярных в массовом сознании мифов и заблуждений.

естественнонаучное |

Смотрели: 6862 |

Автор: А.Б.Соколов |

Дата: 13.04.2013

| Комментарии (0) | Читать дальше |

|

Самое интересное, что половой отбор запросто может стимулировать развитие и вовсе бесполезных признаков, не только ненужных для выживания, но и не являющихся "индикаторами приспособленности". Это происходит благодаря механизму фишеровского убегания (Fisherian runaway). Допустим, в популяции появился мутантный ген (точнее, аллель), влияющий на брачные предпочтения самок. Допустим, самки с этим геном выбирают самых длинноухих самцов. В популяции существует небольшая нейтральная (не влияющая на приспособленность) изменчивость по длине ушей. Самки с мутантным геном поначалу не имеют никакого преимущества, но и особого вреда их странные вкусы им не приносят. Поэтому мутантный аллель имеет шанс за счет дрейфа (случайных колебаний частот аллелей) достичь некоторой заметной частоты в генофонде популяции. Вот тут-то и вступает в действие механизм "убегания". Длинноухие самцы получают репродуктивное преимущество, потому что им доступны все самки, а короткоухие самцы могут спариться только с теми самками, у которых нет мутантного аллеля. Длинноухие самцы начинают оставлять больше потомков, чем короткоухие. ...

естественнонаучное |

Смотрели: 4220 |

Автор: Александр Марков |

Дата: 08.04.2013

| Комментарии (0) | Читать дальше |

Главная  Осколки Неба

Осколки Неба  Музыка кино

Музыка кино  Редкости

Редкости  СуперХоккей

СуперХоккей  Николай Парфенюк

Николай Парфенюк  Андрей Мисин

Андрей Мисин

Дореволюционная Россия в цвете Треки из нашей кинофантастики

Треки из нашей кинофантастики  Чтиво

Чтиво  Советское кино

Советское кино

Советская мультипликация Интернет

Интернет  Поиск & метки

Поиск & метки  Гостевая

Гостевая  Обратная связь

Обратная связь

Один трек из коллекции

Один трек из коллекции

Осколки Неба

Осколки Неба  Музыка кино

Музыка кино  Редкости

Редкости  СуперХоккей

СуперХоккей  Николай Парфенюк

Николай Парфенюк  Андрей Мисин

Андрей МисинДореволюционная Россия в цвете

Треки из нашей кинофантастики

Треки из нашей кинофантастики  Чтиво

Чтиво  Советское кино

Советское киноСоветская мультипликация

Интернет

Интернет  Поиск & метки

Поиск & метки  Гостевая

Гостевая  Обратная связь

Обратная связь Один трек из коллекции

Один трек из коллекции |

|---|

| ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|---|

|

|---|

| ||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|---|

... эти молодые шведские парни — одно из главных мировых открытий в новейшей волне прог-рока.. >> послушать

| ||

|---|---|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|---|

| Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |

2025 |

2025 |