горизонт событий. музыка, редкости, раритеты.

ценное из блогов и других источников

| главная » статьи » естественнонаучное |

| В категории материалов: 59 Показано материалов: 21-30 |

Страницы: « 1 2 3 4 5 6 » |

Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

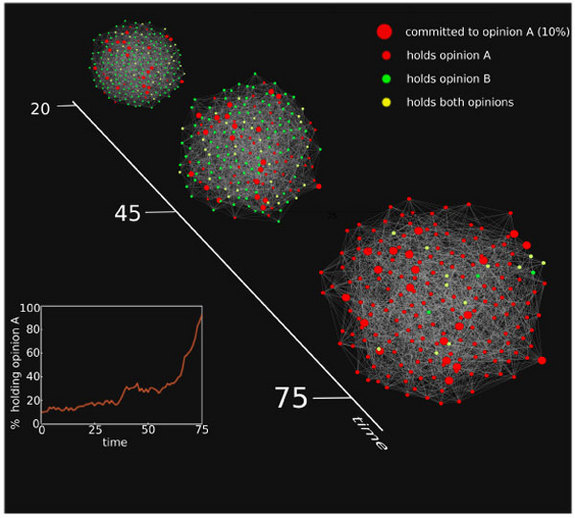

Один из основоположников этологии Конрад Лоренц, в своей книге "Агрессия. Так называемое зло" как раз описывает данное поведение. Один из основоположников этологии Конрад Лоренц, в своей книге "Агрессия. Так называемое зло" как раз описывает данное поведение. Подобная травля или мобинг (от английского "to mob" — нападать стаей, травить) имеет очевидный смысл для сохранения вида. Даже когда нападающий мал и безоружен, он причиняет объекту нападения весьма чувствительные неприятности. Вороны, галки или другие птицы «травят» филина, кошку или другого ночного хищника, если он попадется им на глаза при свете дня. Все хищники, охотящиеся в одиночку, могут рассчитывать на успех лишь в том случае, если их нападение внезапно. ... |

|

Профессор Майкл Блэйбер и его коллеги получили данные, которые подтвердили: 10 аминокислот, существовавшие на Земле 4 миллиарда лет назад, могли формировать белки, способные к фолдингу (формированию пространственной структуры), в среде с высокой солёностью. Такие белки могли обеспечивать метаболическую активность, необходимую для жизни первых организмов, появившихся на планете между 3.5 и 3.9 миллиардами лет назад. Результаты трёхлетней работы Блэйбера, основывающейся на методах, на разработку которых ушло 17 лет, опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Первые организмы должны были иметь микроскопическую, подобную клетке структуру, способную к репликации и приспособлении к условиям окружающей среды - достаточно скромные требования для первой на Земле жизни. «Современная парадигма возникновения жизни заключается в том, что при наличии высокотемпературной среды молекула РНК возникла первой», - говорит Блэйбер. «Данные, которые мы получили, больше говорят в пользу того, что первым был белок в условиях высокой солёности». Среди широкого круга учёных распространено мнение, что РНК, присутствующее во всех живых клетках, вероятно, была первой молекулой жизни. Результаты Блэйбера указывают на то, что набор аминокислот, образующихся в простейших химических процессах, содержит в себе всё необходимое для образования сложных белков, способных к фолдингу. ... |

|

Власти крупнейших стран вкладывают миллиарды в искусственный разум. США и Евросоюз форсируют исследования работы мозга, правительства и крупнейшие корпорации организуют мегапроекты конструирования искусственного мозга и «нейроморфных компьютеров». Мы решили разобраться, на что они надеются и получим ли мы в обозримой перспективе искусственный разум. Человеческий мозг – самое сложное устройство в известной нам части мироздания. Каким волшебством этот розовый комок слизи рождает сознание, разум и весь субъективный мир? Как химические реакции могут определять наши душевные порывы? Как взаимодействие атомов может переходить в любовь и ненависть? Нет более интригующей тайны. Со времен Декарта эта загадка вводила философов в ступор. Философов сменили исследователи – оптимистичные экспериментаторы, ищущие техническое решение любой проблемы. 1990-е годы были объявлены научным сообществом США и Европы «десятилетием мозга» - но тайна осталась нераскрытой, хотя над ней в последние годы жизни с энтузиазмом бился даже великий Фрэнсис Крик, расшифровавший код ДНК. Методы изучения мозговой активности даже близко не соответствовали уровню сложности мозга – это всё равно как изучать компьютер по его гудению и вертеть в руках его детали… |

|

В XIX веке изучали лишь наиболее простые, замкнутые системы, не обменивающиеся с внешней средой ни веществом, ни энергией; при этом в центре внимания находилась конечная стадия термодинамических процессов, когда система пребывает в состоянии, близком к равновесию. Тогдашняя термодинамика была равновесной термодинамикой. Именно равновесные состояния (в разреженном газе) изучал Больцман, с чем и была связана постигшая его творческая неудача: горячо восприняв идею эволюции (хорошо известна его оценка: "Девятнадцатый век - это век Дарвина"), он потратил массу сил и времени на то, чтобы дать дарвинизму строгое физическое обоснование - но так и не сумел этого сделать. Более того, введенный им принцип порядка налагает прямой запрет на возникновение организованных (и потому менее вероятных) структур из неорганизованных - т.е. на прогрессивную эволюцию. На неравновесные же процессы в то время смотрели как на исключения, второстепенные детали, не заслуживающие специального изучения. Ныне ситуация коренным образом изменилась, и как раз замкнутые системы теперь рассматривают как сравнительно редкие исключения из правила. При этом было установлено, что в тех открытых системах, что находятся в сильно неравновесных условиях, могут спонтанно возникать такие типы структур, которые способны к самоорганизации, т.е. к переходу от беспорядка, "теплового хаоса", к упорядоченным состояниям. ... |

|

Цитата из этой лекции Александра Маркова: ... Неудивительно, что многие эксперты видят в поведении шалашников ключ к разгадке тайны художественного творчества. Вот что пишет эволюционный психолог Джеффри Миллер в очень известной книге “The mating mind”: ... Если бы мы сумели взять у самца атласного шалашника интервью для журнала «Артфорум», он мог бы сказать примерно следующее: «Я нахожу совершенно необъяснимым это непреодолимое влечение к самовыражению, к игре с цветом и формой только ради них самих. К счастью, шалашники не умеют говорить, и поэтому мы вправе объяснять их искусство половым отбором, не считаясь ни с какими возражениями с их стороны. С человеческими художниками всё несколько сложнее... Под срезом три видеофрагмента из жизни шалашников. |

|

Небольшой (до 30 см) осьминог-подражатель может маскироваться под большое количество морских обитателей: под полосатую морскую змею; ядовитую рыбу-крылатку; камбалу, выделяющую при нападении ядовитую слизь; жгучую медузу; крокодилового угря; морского конька; ската-хвостокола; краба; рака-богомола; креветку; офиуру; морскую лилию; актинию. И смена объектов подражания происходит почти мгновенно, осьминог при этом меняет позу, окраску и структуру кожи. Подражая змее, осьминог усиливает полосатость окраски, сжимает шесть рук и опускает их вниз, в норку, а две оставшиеся поднимает и колышет ими. Подражая камбале, осьминог закидывает все руки за голову, уплощается, подобно листику, и скользит по дну, слегка колыша руками, как камбала - плавниками. Уподобляясь рыбе-крылатке, осьминог приобретает ярко-синий цвет и плавает, растопырив все восемь рук. В маске рака-богомола он сидит в норе, сложив перед головой руки так, как богомол - страшные клешни с острыми иглами. “Становясь” медузой, осьминог вспархивает в толщу воды, бледнеет до светло-светло-голубого цвета, растопыривает руки по радиусам и изгибает их дугой внутрь. И так далее - в зависимости от того, кто враг и кого из опасных для врага животных осьминог увидел поблизости. Например, помацентровые рыбы территориальны. Защищая свою территорию, они нападают на осьминогов и кусают их, заставляя убраться восвояси. Помацентровых рыб поедают морские змеи. И во время приближения такой рыбы осьминог немедленно “становился морской змеей”. Видео под срезом. |

|

В природе проявляется такая высокая степень разума, что вся значимость, которую люди придают своему мышлению, кажется по сравнению с ней абсолютно ничтожной (Эйнштейн). Маленькая колба с бульоном порождает большие проблемы Наши далекие предки и не подозревали, что вопрос о происхождении живого из неживого может стать серьезной проблемой для их потомков. Для них все вокруг было живым, одухотворенным: солнце и воздух, горы и реки, облака и море. Мудрецы Античности и Средневековья тоже не видели непроходимой грани между живым и неживым. Вслед за Аристотелем все ученые вплоть до 17 века полагали самозарождение жизни самым обычным явлением. В гниющих отходах зарождаются черви и мухи, в старом тряпье – мыши, на подводных камнях и днищах кораблей - моллюски. Могучая "животворная сила" пронизывает мироздание; она-то и заставляет косную материю порождать жизнь. Это учение – витализм – не противоречило и библейской версии космогенеза. "И сказал Бог: да произрастит земля зелень…" "И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся…" Бог дал стихиям творческие силы. И с тех пор – чему же удивляться – вода производила, а земля произращивала… Первым усомнился итальянец Франческо Реди (1626 – 1698), заявивший, что, по его мнению, всякий живой организм происходит только от другого живого организма. Доказать "принцип Реди" удалось лишь два века спустя, в 1860 г, Луи Пастеру. В серии изящных опытов с хитро изогнутыми колбами он показал, что "зарождение" микроорганизмов в стерильном бульоне происходит только в том случае, если их зародыши могут попасть в бульон из воздуха или иным путем. Если преградить путь "зародышам" (оставив при этом доступ воздуху), никакого самозарождения не происходит. Неотъемлемое свойство науки – самой себе создавать проблемы. С витализмом было покончено, но все дивиденды достались не науке, а церкви. Живое не может самозарождаться? Превосходно! Но откуда тогда вообще появилась жизнь? Одно из двух: либо она существовала изначально (эту точку зрения позже отстаивал В.И.Вернадский), либо сотворена богом. Второе, конечно, вероятнее: представить себе "изначальность" жизни (как и "вечность" Вселенной) довольно трудно. А вот теория божьего творения проста и понятна каждому. ...

естественнонаучное |

Смотрели: 1594 |

Автор: Александр Марков |

Дата: 22.03.2013

| Комментарии (0) | Читать дальше |

|

Если раньше биологи изучали эволюцию по косвенным данным, в последнее время возникла возможность изучать её в ходе эксперимента. Эволюционные эксперименты подтвердили целый ряд гипотез и разобрались в том, как происходит эволюционный процесс на молекулярно-генетическом уровне. Интереснейшая лекция. 44 минуты, видео под срезом. |

Главная  Осколки Неба

Осколки Неба  Музыка кино

Музыка кино  Редкости

Редкости  СуперХоккей

СуперХоккей  Николай Парфенюк

Николай Парфенюк  Андрей Мисин

Андрей Мисин

Дореволюционная Россия в цвете Треки из нашей кинофантастики

Треки из нашей кинофантастики  Чтиво

Чтиво  Советское кино

Советское кино

Советская мультипликация Интернет

Интернет  Поиск & метки

Поиск & метки  Гостевая

Гостевая  Обратная связь

Обратная связь

Один трек из коллекции

Один трек из коллекции

Осколки Неба

Осколки Неба  Музыка кино

Музыка кино  Редкости

Редкости  СуперХоккей

СуперХоккей  Николай Парфенюк

Николай Парфенюк  Андрей Мисин

Андрей МисинДореволюционная Россия в цвете

Треки из нашей кинофантастики

Треки из нашей кинофантастики  Чтиво

Чтиво  Советское кино

Советское киноСоветская мультипликация

Интернет

Интернет  Поиск & метки

Поиск & метки  Гостевая

Гостевая  Обратная связь

Обратная связь Один трек из коллекции

Один трек из коллекции |

|---|

| ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|---|

|

|---|

| ||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|---|

... за последние годы это, пожалуй, одно из немногих произведений, чем-то порадовавших и даже удививших.

Концептуальный драйвовый мюзикл в трёх частях, весёлое хулиганство с хорошо сделанным саундом и нестандартными текстами, где сквозь юмор и стёб явлены различные социально-политические смыслы нынешней российской действительности.

Несмотря на плотную загруженность текстом и диалоги, полтора часа действа слушаются на одном дыхании, общая мелодическая архитектура, смена тем, ритмических рисунков завораживают, не заскучаешь. Короче, ребята зажгли :)

>> послушать

| ||

|---|---|---|

|

|

|---|

|

|

|---|

|

|---|

| Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |

2025 |

2025 |